- ホーム

- 農地コンサルタントが見た、生産緑地の相続対策ブログ

農地コンサルタントが見た、生産緑地の相続対策ブログ

農家民宿開業の規制緩和について

条件に該当すれば農家民宿が開業しやすくなっています

2017/03/29

農家民宿開業の規制緩和について(京都市の場合)

京都市では、平成27年3月25日から農家民宿の開業に関する規制緩和の運用が開始されました。

最近では、農林業体験や生活体験を通じて、都市と農山村の交流、そして海外からの旅行者と農山村の交流が注目されています。

その中でも「農家民宿」は、農山村のありのままの生活や地域の魅力を発信するための手法として全国に広がっているようです。

「農家民宿」とは、農家が経営し、宿泊客に農林業に関する作業体験や郷土料理づくりなど農山村体験を楽しんでもらう宿泊施設のことです。

本来民宿は、旅館業法・消防法・建築基準法等の様々な規制をクリアしないと開業できませんが、農家民宿は規制緩和により、比較的容易に開業できます。

農家の新たな「収益事業」や「ブランディング戦略」の一つとして検討されても良さそうですね。

但し、規制緩和を受けるには条件があります。

①対象地域:都市計画区域外又は市街化調整区域であること(残念ながら市街化区域は対象外となります)

②規 模:客室延床面積33㎡未満の小規模なものに限ること

③対象資格:ア 農林業者であること

イ 宿泊者に農山村滞在型余暇活動を提供すること

ご興味のある方は、対象資格などの事前確認が必要となりますので、まずは管轄の農業振興センター等へご相談してください。

参考資料(京都市 農家民宿開業の手引き 概要版)

http://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/cmsfiles/contents/0000179/179955/noukaminshuku-gaiyou270319.pdf

大阪府・京都府・滋賀県の都市近郊部で

どの位の広さの農地が宅地に転用されているのでしょうか?

2017/03/22

大阪府・京都府・滋賀県の都市近郊部における農地転用面積について

都市部近郊の住宅街の中に突然農地があったりしますが、気が付いたら造成工事して住宅分譲地や賃貸マンションになっていることを良く目にされると思います。

農地を農地以外の用途(主に宅地)に転用することを農地転用といいます。

では、一年間にどの位の面積の農地が農地転用されているのでしょうか。

2016年8月に農林水産省が発表したデータ(統計は平成26年時点のもの)によると以下の通りです。

【大阪府】申請数1906件、農地転用面積108.3ヘクタール

【京都府】申請数 707件、農地転用面積 43.2ヘクタール

【滋賀県】申請数1048件、農地転用面積 77.0ヘクタール

東京ドームに換算すると、大阪府で23個分、京都府で9個分、滋賀県で16個分の農地が減少して宅地が新たに出現したことになります。

ここ数年は同じようなペースで、相当な広さの農地が減少し、宅地化しています。

農業従事者の平均年齢が高齢化していることだけではなく、2022年に生産緑地が一斉に解除できるようになる為に、今後は更に農地転用される面積が増えそうです。

農地転用後に売却される土地が増え過ぎて供給過多となった場合には、結果として地価が下落してしまいます。

都市部近郊に農地を所有されておられる方にとっては頭の痛い問題ですね。

特に、将来的に農地転用して売却をご検討されておられる方には、可能であれば、2021年までに売却をご検討されることをお勧めしております。

農地の相続や有効活用等について、お悩みがございましたら、何なりとお気軽にご相談ください。

本当は楽じゃない「不動産オーナー」の現実・・・

相続税対策のための賃貸マンション経営、本当に大丈夫ですか?

2017/03/15

相続税を節税する目的の賃貸マンション経営、本当に大丈夫ですか?

「日刊住まい」さんの記事によりますと、賃貸マンションのオーナーにアンケートを取ったら「6割以上のオーナーが今後の賃貸経営は厳しくなる」と回答されたそうです。

また、3割のオーナーが「何らかの手を打つことで順調にできる」と回答。

ちなみに、「今のままで順調」は、5%弱しかありませんでした。

何年も前から賃貸マンション経営されておられる、いわゆるベテランオーナーでも、6割以上の方が今後の賃貸経営について危機感を持っておられます。

確かに、自己所有地に賃貸マンションを建てたら、相続税の節税効果はかなり高いです。

しかし、賃貸マンション経営は、売却をしない限り、長期間にわたって続けて行くものです。

節税効果に重きを置いて、「安易」に賃貸マンション経営を始められるのは、避けた方が良いと思います。

・所有地で賃貸マンション経営したいが、うまく行くか分からない・・・

・築年数が古くなってきたら問題山積みだと聞いたが本当か?

・どうしたら、相続税を節税して賃貸マンション経営もうまく行くのか?

・「30年家賃保証する」と言われているが、本当に大丈夫か?

など、相続対策でご心配されておられることがありましたら、何なりとお気軽にご相談ください!

100%ご依頼者様の立場に立って、最適な相続税対策をご提案させて頂きます。

(日刊住まい 2017年3月10日)

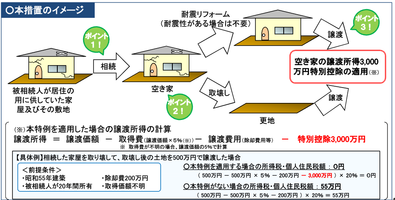

相続した「空き家」を売却した場合、売却益3000万円まで非課税になることがあります

2017/03/08相続した「空き家」を売却した場合の3000万円特別控除について

空き家の3000万円控除は、空き家件数が増加の一途をたどっている状況を少しでも改善する為に、国土交通省が打ち出した時限的な措置です。

空き家対策の為の施策につき、古い住宅(昭和56年5月31日以前に建築されたもの。但し分譲マンションは適用除外)の空き家を耐震改修工事をしてから売却した場合、又はその住宅を解体して更地で売却した場合に限り、この特別控除が利用できます。

相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に売って、「一定の要件」に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。

つまり、売却時の利益が3,000万円を超えない場合は譲渡所得税は課税されません。

これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。

但し、「一定の要件」がかなり限定的であり、次の3つの要件全てに当てはまらないと特別控除を受けることができませんので、注意が必要です。

特に ハ の相続開始「直前」まで被相続人(亡くなられた方)が「一人」で古い住宅に居住。という要件が問題です。

老人ホームに転居されていた場合や、同居家族がおられた場合にはこの要件を満たすことができません。

- イ 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。

- ロ 区分所有建物登記がされている建物でないこと。

- ハ 相続の開始の「直前」において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。

被相続人の住宅所有期間が5年以下の短期譲渡の場合は最高約1194万円、所有期間が5年超の長期譲渡の場合には、最高約612万円の譲渡所得税・住民税が非課税となります。

節税効果が大きいので、一定の要件に当てはまる場合には、忘れずに確定申告して頂きたいと思います。

「生産緑地の面積要件緩和等」が閣議決定されました

2017/03/01「生産緑地の面積緩和等」が2月10日に閣議決定されました

以前にも取り上げましたが、生産緑地の面積要件緩和等に関する「都市緑地法等の一部を改正する法律案」が2月10日に閣議決定されました。

予定通り国会で審議される見通しとなりました。

生産緑地についての主な改正点は4つあります。

[1] 生産緑地地区の一律500㎡の面積要件の緩和(一律500㎡から条例で300㎡を下限に引下げ可能に)

[2] 生産緑地地区内で直売所、農家レストラン等の設置を可能とすること

[3] 生産緑地の買取り申出が可能となる始期の延期(30年経過後は10年ごとに延長可)

[4] 田園住居地域の創設(用途地域の追加)

[1]の面積要件の緩和以外にも、[3]の生産緑地買取申出の始期の10年延期も大きなトピックスです。

生産緑地が解除しやすくなる2022年以降、すぐに売却や建築の予定が無い方には良いニュースですね。

http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi07_hh_000104.html

(2017年2月10日 国土交通省 報道発表資料)

|

生産緑地の

京都・大阪・奈良の生産緑地をお持ちの方は、まず危険度をチェック!相続対策への第一歩を踏み出してください。 |

特定生産緑地に指定する・

多くの生産緑地についてアドバイスしてきた、コンサルタント集団が、「特定生産緑地に指定する・指定しない」をシミュレーション診断いたします。 |